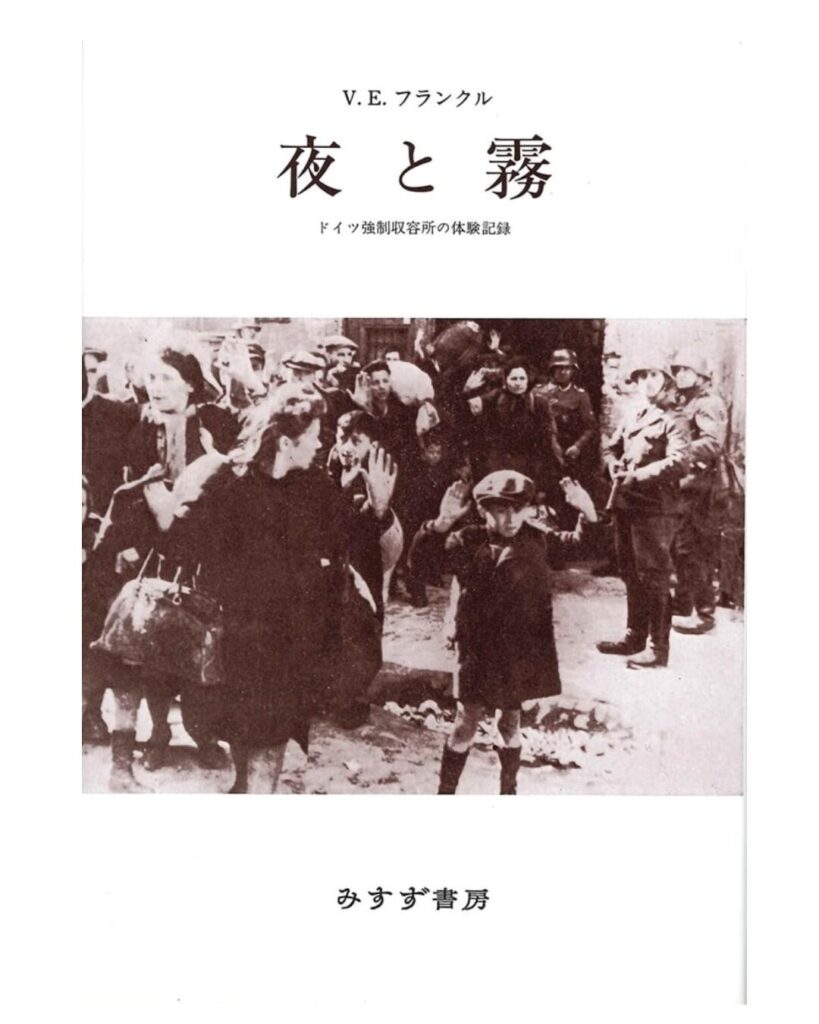

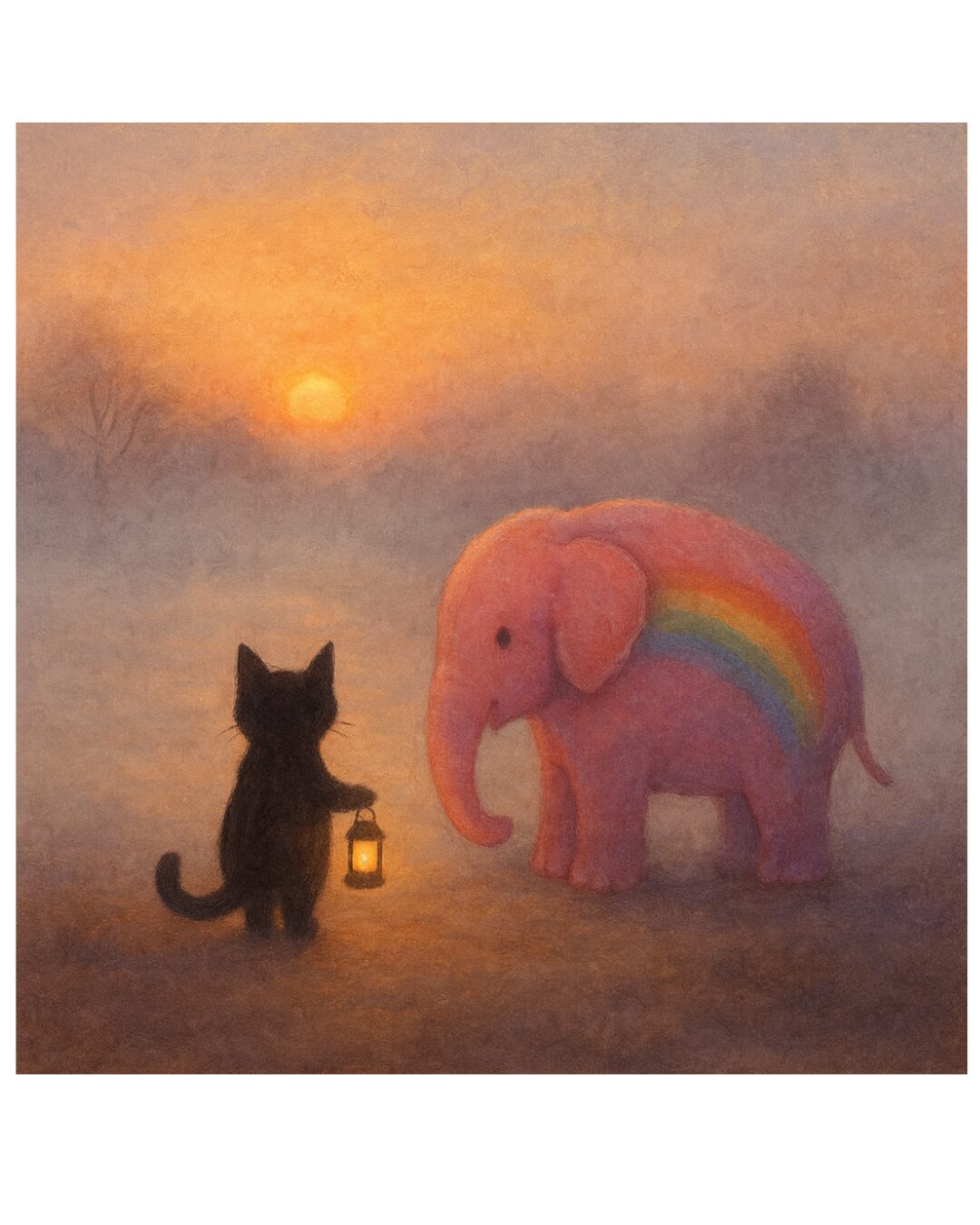

カーリーちゃんとピンカーンは、図書館の片隅で一冊の本を見つけました。

その名も『夜と霧』。

「強制収容所での体験を書いた本だよ」とピンカーン。

カーリーちゃんは少しだけ眉をひそめながら、そっとページを開きます…。

💭 第一章:夜と霧の世界

「夜と霧」…なんだか、きれいなタイトルだよね。

でも、この本はすごく重い話なんだよね?

うん…。

『夜』は未来が見えない暗闇、

『霧』は人が存在ごと消されて

しまうことの象徴なんだって。

ナチスの“夜と霧作戦”だよね。

ある日突然、人が消える…

家族にも行き先を知らせず、名前も記録も残らない。

怖すぎる…。

ここでいう「夜と霧」は、存在を奪われる恐怖と絶望を象徴しています。

収容所の「夜と霧」――残酷さ・虚無感・絶望

- 「夜」:未来が見えない闇、不安と恐怖の象徴

- 「霧」:名前も記録も消される、人間の存在を無に帰す象徴

- 人々は、理由も告げられず連れ去られ、過酷な労働と飢え、死の恐怖にさらされる

- 愛する人との連絡も絶たれ、次に自分がどうなるのかも分からない

- 「希望が奪われた世界」を示すタイトルです。

🔆 第二章:絶望の中で見つけたもの

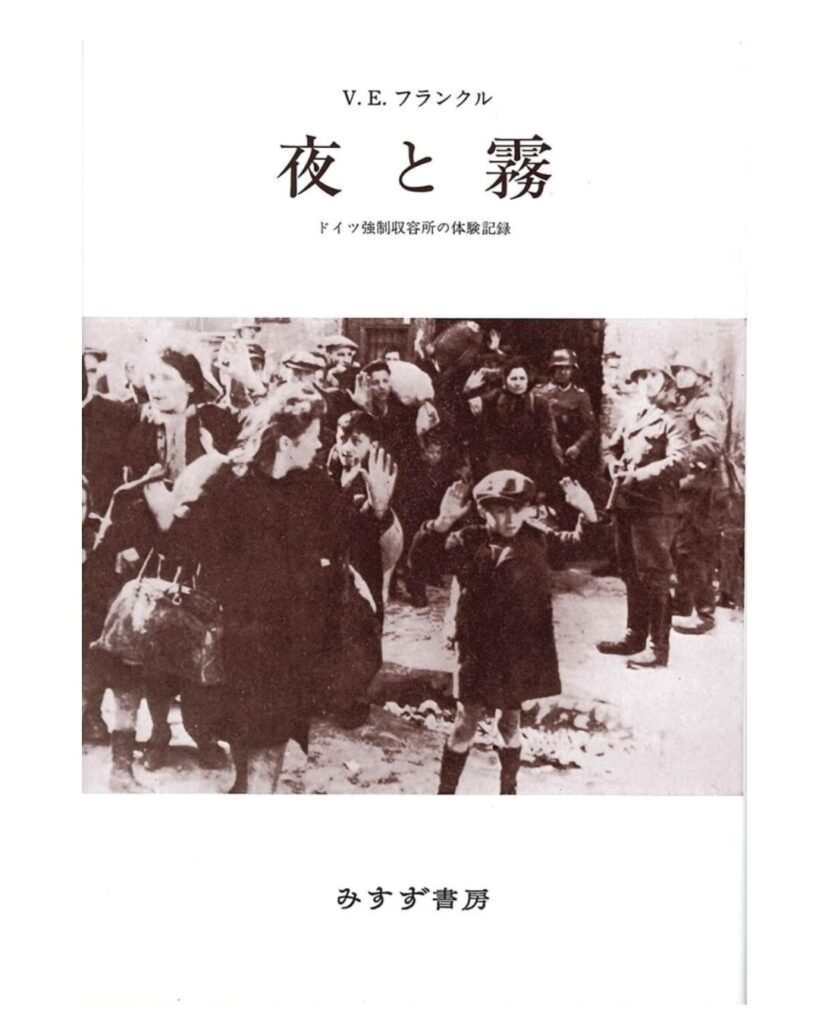

この『夜と霧』という著書は、当時現役の精神科医でもあった作者のヴィクトール・E・フランクルが、アウシュビッツを含む強制収容所での過酷な実体験をもとに書いた本です。そして、この本が特徴的なのは著書の内容が、過去の残虐な経験を語った体験談という記録に留まらず、精神科医としての著者の冷静な分析と解説を元に3つの構成(「囚人」として収容所に収監された人間の心理描写。収監前/収監中/開放後)と監視兵の心理推測をも冷静に分析・記録した文献としての役割も果たしているということです。この作品を通して、戦時中の悲惨な描写と共に、現在でも考えられる様々なPTSD(心的外傷による後遺症)のメカニズム、あるいはPTSDに苦しむ者からの虐待(「失望」から逃れるため「奪われたものは、また奪おうとする」心理)などを垣間見ることもできます。こんな状況の中、彼が最後まで冷静でいられたのは一体なぜなのでしょうか?

作品の本質は、「極限の残酷さ・虚無感・絶望」と「それでも生きる意味を探す人間の力」という二つの対比にあります。

どんな環境や条件に置かれても

「収容所囚人」になるか「人間」として留まる(とどまる)か”最後の決断は自分で決める”という、人間の

選択の自由を奪うことは誰にも出来ないということを作者は確信しています。

映画「ライフ・イズ・ビューティフル」1999年アカデミー賞受賞作品:主人公の父親が、収容所という極限の環境下で共に過ごす家族を守り、幼い息子が怯えないように収容所生活を「ゲームだと」信じ込ませ、最後まで安心させようと躍起するストーリー。どんな状況下でも主人公は「自分だけは息子を不安にさせない」という生きる意味を見つけた一人でした。※実際の生存者の方の証言によると、収容所では幼い子供は親子で過ごす間もなく収容所に入居する際にすぐ処刑されていたようです。

でもね、フランクルさんはそんな極限な状況にあった収容所の中で…

『それでも人生にイエスと言う』って思いでこの本を書いたんだよ。

え、そんな状況で…?

彼は心理学者だったんだ。

仲間が次々と倒れていく中でずっと、心理学者の眼で

冷静に人間の心の力を観察してた。

そして気付いたんだ。

“生きる意味を見つけた人は、どんな状況でも

最後まで希望を失わずに立ち続けられる”

ってことをね。

著書の中で、1944年のクリスマスから1945年の新年との間に収容所では未だかつて無かった程の大量の死亡者が出ていたとあります。作者の見解によれば、それは過酷な労働条件や、劣悪な栄養状態、または悪天候や伝染疾患で起こったものではなく、囚人の多数が「クリスマスまでには家に帰れるだろう」と希望を持ち続けた結果、その希望が叶わなかったことへの失望や落胆が、結果として囚人を打ち負かした影響だと書いています。

アウシュビッツ強制収容所は、1945年1月27日にソ連軍(赤軍)によって解放されました。

この日は、ナチス・ドイツが第2次世界大戦末期に撤退を開始し、収容されていた人々が救出された日です。

飢え、労働、死の恐怖――

そんな極限状況でも、「なぜ生きるのか」を見つけた人は、折れずにいられたとフランクルは語ります。

フランクルが示した「それでも生きる」力とは?

🌱 第三章:「意味」は待っている

フランクルは心理学者でありながら、収容所の囚人でした。

そこで彼が見出したのは、「生きる意味を問うことが人を支える」という真理。

苦しみの中でも、「なぜ生きるのか」という答えを探すことで、人は生き延びる力を得ること。

誰かを愛すること、未来の仕事、使命など、自分を超える存在を見つけることで意味は生まれるのです。

彼は極限の中でも毎日を「自分らしく」生きることを選びました。

たとえ食事も自由もない状況でも、「どんな態度で生きるか」だけは奪われない、

フランクルは強制収容所での体験から、こう気づきました:

「人生の意味は、自分で作るものではなく、人生のほうから問いかけてくるものだ」

普通、私たちは「意味を探そう」「見つけよう」と考えます。

でもフランクルにとっては、意味は“主体的に追いかけるもの”ではなく、“状況や出会いを通じて自然に立ち上がってくるもの”なのです。

「問いかけられる」存在としての人間

フランクルはこう述べています:

- 「人生が私たちに意味を与えるのではない」

- 「私たちは“意味を問う”存在ではなく、“意味に問われる”存在である」

つまり人生の意味は「頭の中で探すもの」ではなく、現実の状況・関係・体験の中で、ある瞬間に気づくものなんです。

例:

- 愛する人の笑顔を見て

- 誰かに必要とされたとき

- 苦しみを乗り越える過程で

こうした体験を通して、ふと

「自分はここにいる意味がある」と腑に落ちる瞬間が訪れます。

苦しみと意味

収容所でフランクルが見たのは、

過酷な状況でも「なぜ生きるか」を知っている人は折れにくいということです。

「生きる“なぜ”を持つ者は、

ほとんどあらゆる“いかに”にも耐えることができる」

(ニーチェの言葉を引用)

- 愛する人に再会する

- 自分の使命を果たす

- 誰かに何かを伝える

こうした「意味」に気づいた人は、

極限状況の中でも希望を失わずに立ち続けられたといいます。

生きる意味って…最初からあるんじゃないんだね

そう。フランクルさんは、“生きる意味は探すんじゃなくて、

気づかれるのを待っている”って言ってるんだ

私たちは状況を選べません。

でも、**「その状況でどう生きるか」**は選べる。

ここにこそ、フランクルのメッセージがあります。

そっか。たとえば、大切な人を想うことも意味になるし、

やりたいことを目指すことも意味になるんだね

現代にどう生かすか

この考え方は、現代の私たちにも深く響きます。

- 「やりがいを探さなきゃ…」と焦らなくてもいい

- 意味は、今この瞬間の出会いや経験の中で「ふと見つかる」

- 大切なのは、目の前の問いかけに応じること

たとえば、

- 誰かに必要とされている場面

- 苦しんでいる人を助ける瞬間

- 自分が何かに夢中になっている時間

こうした経験を通して、自然と意味は「立ち上がって」きます。

🕊 第四章:夜と霧を越えて

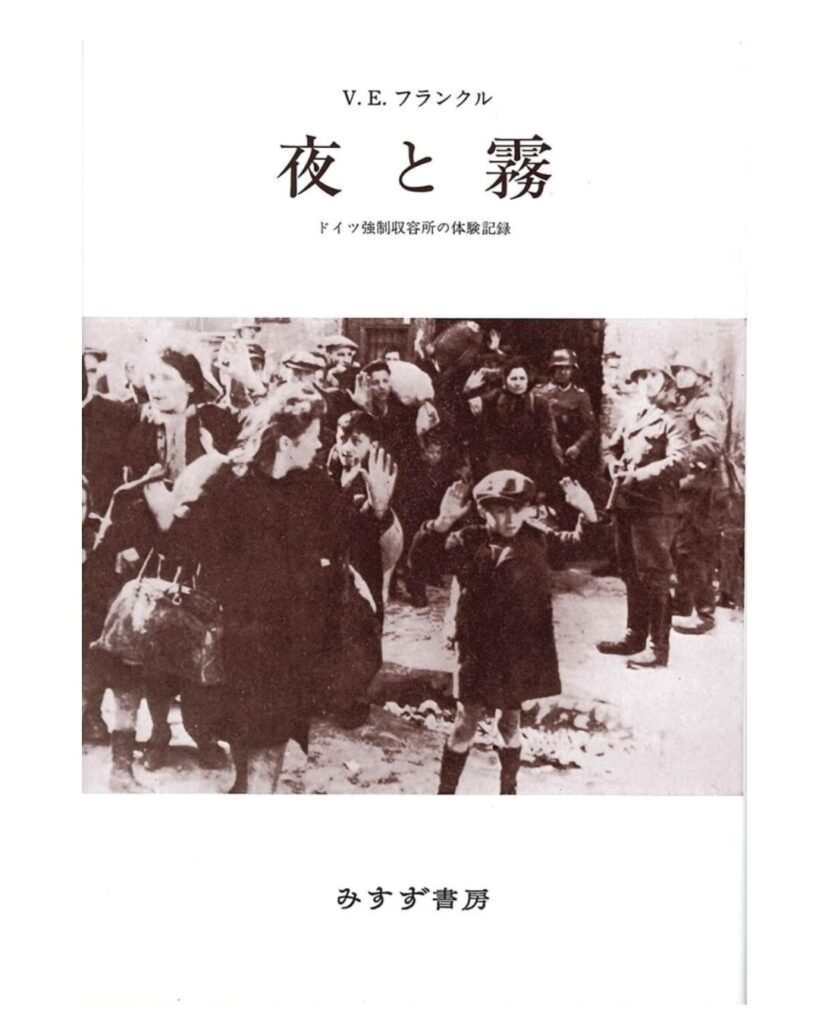

『夜と霧』は、恐怖と絶望を描きながらも、同時に「人間の尊厳と希望」を強く訴える本です。

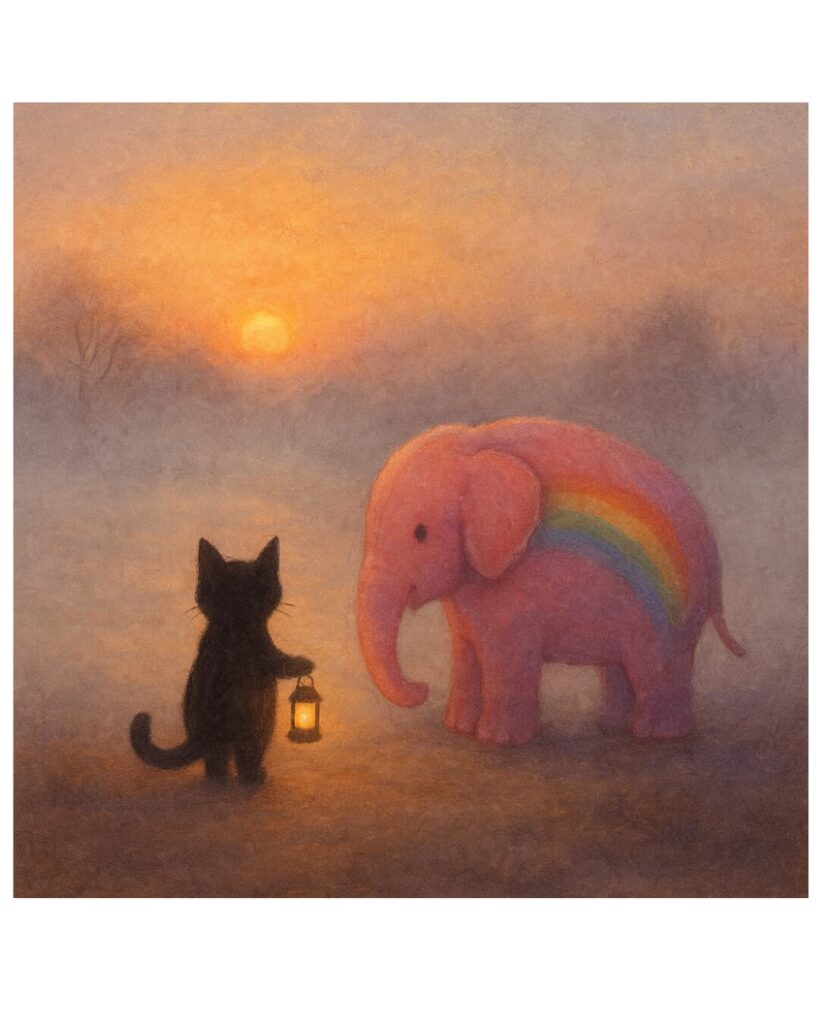

夜と霧の反対って、何だろうね…?

うーん、“朝と虹”とか?

だって、夜が終わって霧が晴れたら、光が差し込むでしょ

いいね。じゃあぼくたちは、その“虹”になれたらいいな

🧸 最後に

『夜と霧』は、ただ過去の悲劇を語る本ではありません。

「どんな状況でも、生きる意味を見つけることができる」

そのことを、フランクルは自らの体験で証明しました。

「人生には意味がある。

それを見つけるのは、あなた自身だ。」今日も、誰かの名前が霧に消えず、

あなたの光が誰かを照らしていますように。

カーリー&ピンカーンより🖤🌈

少しでも多くの方が、この作品に興味を持って頂ければ幸いです。

コメント